Si uno se enamora varias veces en la vida, y a cada nueva relación uno la declara sin más el amor de su vida, ¿por qué habríamos de ser fieles en nuestros gustos cinematográficos? Yo soy bastante promiscuo y fácil: me rindo ante la belleza estándar del cine estadounidense, me encanta la desfachatez con la que el cine español te guiña un ojo, me fascina el tono culterano y medio avejentado del cine francés, las posiciones ideológicas del cine ruso me han seducido en su momento, vaya que no le he hecho el feo ni al cine iraní del que tanta gente me ha advertido su carácter voluble. Cuando empecé a enviciarme con esto del cine, e incluso adquirí el placer onanista de verlo solo y a escondidas de mis padres, el primer director que me sedujo tanto como para declararlo el amor de mi incipiente vida cinéfila fue Emir Kusturica. Ahora, visto a la distancia, sigo recordando esos días del primer enamoramiento con dulzura, aunque también reconozco que ahora el objeto de mi afecto ya no me parece tan atractivo ni tan lozano. En el camino he tenido otros amores, algunos definitivos (como Ripstein o Buñuel), otros sólo para encuentros ocasionales (como Cronenberg o Egoyan), y nuevas fuentes de pasión que estoy descubriendo (como Paul Thomas Anderson). Ni hablar, que sobre mi han pasado los años. Debo confesar que perdí mi inocencia leyendo sobre la teoría francesa del cine de autor o algún ejemplar de Cahiers du Cinema o Positif que descubrí en la biblioteca de la Cineteca. Ahora, pues ya no soy tan inocente ni me enamoro con tanta facilidad, lo cual lamento seriamente.

Como sucede con todos los viejos amores que se reencuentran, he descubierto que sobre Kusturica y sobre mí se han dejado caer los años. En aquella época fue Kusturica quien me hizo imaginar que yo podía dedicarme al cine, pues sus historias estaban pobladas de gente que era como mis tíos más divertidos y que escuchaban música que se parecía mucho a la tambora de Sinaloa. En aquellos días, Kusturica quería hacer un cine eminentemente político, que tomara partido y se preocupara por hablar del “alma eslava”, algo que él no podía definir pero que se esforzaba por mostrar en los gestos de generosidad y de violencia que un mismo personaje podía engendrar. Ahora, yo sigo con la idea firme de hacer cine, y veo que mis posibilidades son más reales que entonces con la “democratización” de este arte que está produciendo la tecnología digital. Ahora, Kusturica ha olvidado por un momento la vocación política que lo hacía autonombrarse yugoslavo cuando esta nacionalidad de hecho ya no existía, y por lo que sé está persiguiendo a Maradona alrededor del mundo para filmar un documental sobre él. Y, por supuesto, también recorre el mundo con la “No Smoking Orchestra”, cantando que “la vida puede ser un milagro…”

Primero le conocí El tiempo de los gitanos y me quedé muy perturbado por esa historia de venganza y traición que empieza con una novia llorando frente a su recién adquirido esposo, ebrio, y termina con otra novia que empuña una pistola para vengarse a sí misma sabiendo que tarde o temprano tendría que hacerlo. Lloré con la imagen del guajolote volando entre las nubes, producto del delirio de un moribundo, para atacarme de risa un segundo después con la secuencia final, del niño corriendo bajo la lluvia cubierto por una caja de cartón a la que le ha hecho un par de orificios para los ojos. Pensé que eso era el “alma eslava”: la generosidad y la violencia expresados en un mismo acto. Pero ahora creo que no es patrimonio de la gente de esa región empobrecida de Europa esos arrebatos, y que me reconozco a mí mismo y a la gente que quiero en esa ambigüedad moral. Luego vino Cuando papá se fue en viaje de negocios, y me recordó mucho toda mi infancia, porque hasta los siete años siempre escuché que mi papá estaba en eso, en viajes de negocios. No sé si sea cierto o no, pero creo que me quedo con la duda y con la idea de que tal vez mi papá, como el de la película de Kusturica, fue un disidente político obligado al exilio por hacer un chiste sobre el dictador del momento. Para Arizona Dream, mi incondicionalidad al cine de Kusturica ya era total. Recuerdo la película de manera muy vaga, como si sólo estuviera integrada por escenas donde Johnny Depp, Faye Dunaway y Lili Taylor cantan alternadamente “Bésame mucho” o, más bien, “Bisamee Mouchou” con la entonación de quien no sabe español. Y, ¿cómo se me pudo olvidar?, la entrañable relación entre Depp y su tío Jerry Lewis, que vendía autos usados. Cuando muere el entrañable tío, Depp ve cómo se eleva al cielo en uno de sus autos de lujo de segunda mano, guiado por un pez plateado que se niega a morir fuera del agua. La película vale la pena por esa escena, y por los arrebatos pasionales de esas almas “no eslavas”.

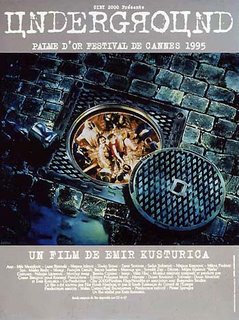

Creo que la cúspide de mi relación amorosa con Kusturica llegó con Underground, el ejemplo perfecto de la película imperfecta de un gran director. Y como toda cumbre, vino seguida de un gradual enfriamiento de la relación. Me acuerdo de Undeground y me da mucho gusto, por la película en sí, porque tenía 18 años, por quién era yo en ese momento y por que andaba en esos años viviendo mi primer enamoramiento serio con una persona real (no con un directo de cine).

¿De qué se trata Underground? Es una metáfora del totalitarismo y de la forma en como la ideología suspende la relación con la realidad de los ciudadanos, para hundirlos en un sótano lleno de mentiras y sueños fabricados en serie. La película abre con el bombardeo del zoológico, y creo que no hay respuesta más lúcida que la que dio Kusturica a por qué tomo esa elección: estamos tan acostumbrados a ver cómo la gente muere en los noticieros, que él esperaba que ver a seres totalmente inocentes desgarrados por la violencia nos hiciera sacudir las entrañas. Y lo consiguió. Aún moribundo, un tigre le parte el cuello a un cisne. ¿Será que así somos los seres humanos: que aún moribundos somos capaces de hacer mal a los demás? Y la película termina con una escena onírica y simbólica a más no poder: la tierra se separa de la tierra, mientras los muertos vuelven a la vida, ya sin nacionalidad de por medio, para saldar sus cuentas con el pasado y olvidar las ofensas. A fin de cuentas, en esa isla de civilización que Kusturica tanto se afanó en proteger, todos podemos ser yugoslavos a secas (no serbios ni bosnios, ni musulmanes ni católicos). De nuevo, lloré con esta metáfora de la solidaridad humana, y creo que no tanto por la belleza plástica y lírica de la secuencia, sino por la profunda desesperación con que Kusturica clamaba por una reconciliación que sabía imposible. Entre la escena del zoológico y la del desgarramiento de la tierra, ocurre una boda kilométrica, en la que la novia vuela y la gente se besa a diestra y siniestra, mientras una mujer gorda escapada de una película de Fellini lo observa todo y ríe. Esa boda decanta los esfuerzos de Kusturica por retratar el “alma eslava”. Y no me sorprendería (de hecho, lo anhelo secretamente) que a la próxima boda que me inviten, la novia se vaya volando por la ventana con el novio y la fiesta se extienda una semana entera, para que al final los músicos y los invitados nos lancemos al agua para seguir cantando y bailando. Eso de tener “alma eslava” tiene secuelas.

Me acordé de Kusturica y de nuestra relación interrumpida, pero de la que conservo los mejores recuerdos, porque estoy a punto de ponerle punto final a esa tesis que se convirtió en un dolor de cabeza, en una obsesión y en una fuente de placer por más de dos años. En el momento de ver Underground, pensaba convertirme en una cosa diferente de lo que soy ahora, no se si mejor o peor, pero diferente. No es que no me guste quién soy, pero me costó mucho trabajo darme cuenta que el mundo onírico de Kusturica en el que quería vivir no se ajusta muy bien al asfalto de la Ciudad de México, y que las bodas kilométricas tienen que ser interrumpidas para que la gente vaya a trabajar.

La tesis va saliendo, poco a poco. ¿Me gusta el resultado? No lo sé. Creo que me gusta como me gustó Underground en su momento, con todos sus chipotes y sus cabos sueltos, con sus excesos y sus carencias. Como a la película de Kusturica, creo que a mi tesis le faltó tiempo en la mesa de edición. Creo que le podría quitar unas 50 páginas, de la misma forma que a Underground le sobra media hora. Me gusta la tesis por ciertos momentos, como cuando ensayo una forma de conceptualizar el mal y el totalitarismo a partir del cine, pensando que las películas también son narraciones que pueden someterse a una discusión amplia en el espacio público. Me gusta haber usado a Borges, a Missing (la película de Costa Gavras), a Rojo de Kieslowski y a Manderlay del gran Lars como ejes de cada uno de mis cuatro capítulos. No me gusta que se me quedaron muchas cosas en el tintero. No me gusta que mi asesora me haya tirado a la basura un capítulo completo porque lo empezaba con un epígrafe de Tony Kushner y Ángeles en América, autor y obra que odia rabiosamente. No me gusta que el tiempo me volvió a comer. Creo que la recuperación de Kant pudo haber sido más cuidadosa. Me duele haber tenido que sacrificar el capítulo final, donde iba a hablar sólo de películas que se refieren a eventos traumáticos del pasado reciente (como Hotel Ruanda o Ararat). Me duele pensar que un trabajo de tanto tiempo va a terminar guardado en la biblioteca de la Universidad, leído solamente por mi asesora y los jurados del examen que está planeado para enero del próximo año. Pero, en fin, así es la vida y, como decía un poeta, siempre uno quiso decir lo que quiso decir, pero acaba diciendo lo que acaba diciendo.

El estado actual de mi tesis se parece, pues, a la copia de Underground que dicen Kusturica llevó corriendo al Festival de Cannes para pasarla el penúltimo día: tosca, sin un buen trabajo de edición, y con dos o tres momentos de los que me siento orgulloso, no se sí por su calidad (eso no me toca juzgarlo a mi), pero sí porque hablan de quién soy y expresan el momento por el que estoy pasando en este trabajo de filosofía política. De eso si me siento orgulloso: creo que he expresado lo que soy a través de un trabajo que generalmente se estila académico y despersonalizado.

Y luego me quedé pensando si la analogía con la película de Kusturica aplica sólo para la tesis. Creo que no. Siempre he pensado que a la vida le falta trabajo en el cuarto de edición, para desechar los momentos amargos y extender los largos en la cámara lenta. Siempre he creído que las buenas secuencias están dosificados en medio de grandes vacíos de creatividad. Siempre he imaginado que la reconciliación es factible por el sólo hecho de que la luz puede conjurar imágenes de generosidad y amistad. Siempre he imaginado que la vida es mejor con música de fondo y resuelta a través de largos y elegantes planos- secuencia en los que todo encaja a la perfección. Y bueno, no pierdo la esperanza de encontrarme una novia que vuele, y que me revele que, aunque mexicano, yo también tengo un pedacito de “alma eslava”.